Exposed Project è la sigla di un ampio collettivo/network di artisti legati dall’interesse per la fotografia e per il video, nato nel 2012 come – cito dal loro Manifesto – “piattaforma di ricerca sulla trasformazione urbana a Milano e sulle le sue connessioni con Expo2015”, che sta iniziando da qualche tempo anche ad allargare il proprio tiro, portando la propria esperienza in altri contesti (si veda ad esempio la recente collaborazione col festival Cortona On The Move). Prima di proseguire nella lettura, consiglio di andare anche a dare un’occhiata al loro sito, al loro interessante Manifesto e all’ampia lista dei nomi delle persone che in vario modo vi hanno collaborato – lo consiglio perché già da questi link ci si può ben rendere conto della serietà, della professionalità e della dedizione che questo progetto ha raccolto intorno a sé. Va detto subito anche che questo è un progetto nato dal basso, del tutto autocommissionato e autofinanziato – il che ricade nelle classiche modalità dei collettivi di giovani e nelle altrettanto classiche modalità di indifferenza da parte delle istituzioni, anche di quelle preposte ad aiutare questo tipo di operazioni.

Da pochi giorni una bella mostra ne illustra i percorsi e gli esiti in un luogo prestigioso di Milano, lo Spazio Forma Meravigli, con un programma fittissimo di eventi che va ben oltre la festa d’inaugurazione. Tuttavia questo post non nasce per parlare della mostra. Da tempo volevo raccontare qui nel blog di questa esperienza – che per serietà e durata è senz’altro rara nel panorama nazionale – sia perché conosco, e stimo molto, diverse delle persone che vi sono coinvolte, sia per avere l’occasione di porre lo sguardo dietro le quinte del funzionamento di una operazione piuttosto complessa, del tentativo di gestione paritaria tra gli attori coinvolti, senza personalismi curatoriali e così via. Trovo che questo sia particolarmente interessante, anche perché quella della formazione di gruppi di lavoro è una pratica piuttosto diffusa tra i giovani, spesso generata dalla necessità di dialogo e da forme più efficienti di autosostentamento (sia economico che motivazionale, direi).

Avevo già chiesto a Exposed un contributo che riguardasse, più che la descrizione del progetto o dei lavori che contiene, una sorta di autoanalisi riguardo alle dinamiche interne, alle difficoltà di discussione, all’inevitabile diverso grado di coinvolgimento che i vari partecipanti avessero dato fino a oggi al progetto. Questo proprio per mettere a disposizione degli esempi delle modalità di discussione e di gestione dei problemi che un tale tipo di approccio richiede.

Bene, proprio in mostra a Milano sono stato felice di vedere che una piccola parete era stata ricoperta di fogli A4 contenenti le stampate di frammenti di discussioni interne via email. Un flusso frammentario – lasciatemi dire: quasi eracliteo – ma a mio parere affascinante, insomma un testo prezioso, dal quale ricavare indicazioni importanti. Exposed mi ha permesso di metterne qui a disposizione alcune parti che ho selezionato, e vi rimando alla visita in mostra per una eventuale lettura completa.

Concludo dicendo che credo che la bellezza e la forza di questo progetto risiedano da un lato nella capacità di averlo portato avanti per lungo tempo e anzi di averlo fatto crescere nel tempo (cosa rara nelle naturali attitudini giovanili) e dall’altro nell’aver coltivato il proprio lavoro con coscienza critica e valido impegno civile senza abbassarsi ad antagonismi che pur sarebbero stati facili, visto il tema. Credo sia ora di smetterla di chiamare “giovani” delle persone così adulte da comportarsi meglio dei loro padri.

Tutto sommato la cosa non è poi così male… Il problema sostanziale è che siamo alle solite. Cioè innanzitutto noi non siamo (almeno lo credo io) attivisti o un collettivo di artisti che fa un lavoro con un determinato approccio, quindi il bello sarebbe stato proprio diversificare con il nostro approccio più da laboratorio-studio. C’è un’altra cosa che poi è collegata… Sembra che tutto quello che si faccia da loro (e direte che scoperta…) debba adattarsi al loro modo di fare, a prescindere da cosa si condivide o meno del loro fare… Ma proprio a prescindere io non riesco a concepire questo modo di lavorare che, passatemelo… è decisamente piramidale.

E anzi sono d’accordo. Infatti tutto quello che ho scritto (magari ho espresso male) per me non configura NESSUNA forma di collaborazione. La decisione è se vogliamo tenere o no una voce in un tavolo di discussione in cui tutti mantengono comunque le loro posizioni, mi auspico distanti, e in cui ci si guadagni in termini di arricchimento del confronto.

Inoltre non vi nascondo, a rischio di sembrare malato, che secondo me è bene tenere sotto controllo cosa viene detto in queste sedi.

A me poi interessano davvero le dinamiche di opposizione dei movimenti. Cioè mi piace guardare come funzionano.

Il coinvolgimento cmq è ancora da decidere.

Ci dicevamo che ci siamo stancati di raccogliere i lavori già fatti per farne le gallery su internet. Lo dimostra il fatto che l’archivio è fermo, che siamo tutti più impegnati nella progettazione, che ci piace di più che fare i blogger.

Dicevamo perciò di abbandonare la parola “archivio”.

Cari tutti spero che il mio tono non sia stato letto come minaccioso. Soprattutto da chi di persona non mi conosce o non mi conosce bene.

Il ruolo mio qua è quello di rompervi il cazzo fino alla morte. Ci tengo molto a questo progetto e sono molto entusiasta di come vanno le cose. Per come sono fatto io purtroppo non mi accontento mai, e questo è solo l’inizio perciò attendetevi di molto peggio.

Il trascorso anarchico mi ha lasciato questo tremendo vizio di parlare con un tono acceso. Credo fortemente che lo scontro sia una parte molto importante e detonatoria della discussione collettiva. Soprattutto il dirsi in faccia, senza paura, quello che si pensa. Perciò nervi come archi e siete liberi di odiarmi, l’importante è che continuate a spaccare e a tenere questo tiro. Le cose da fare sono tante e io nonostante la lontananza mi sbatto su questi punti detti sopra.

Trasferiamo qui una discussione sui soldi che sta disseminata in mails su altri argomenti, telefonate e assemblee in cui purtroppo non ci saranno mai tutti quanti.

Siamo tutti d’accordo che bisogna cominciare a pensare a una modalità per compensare chi lavora per Exposed.

Quello che c’è da fare è capire quale è questa modalità migliore.

Perciò magari scriviamo qui le nostre proposte, che però siano proposte non di massima o sul atteggiamento che dovremmo avere, ma proposte specifiche su come la macchina soldi deve funzionare. Cioè scriviamo già qui il criterio di ripartizione, le soglie e le percentuali indicative.

Ad esempio proposta mia:

– Come regola generale iniziamo questo nuovo corso sui progetti e le entrate da qui in avanti. Terrei fuori gli episodi passati anche perché si tratta di entrate irrisorie, o rimborsi spese.

– Entrate fino a 500 €: vanno nel fondo cassa di Exposed che sarà utilizzato per le spese di produzione di eventi e altre cose simili (dove per spese si intendono anche i compensi per prestazioni dovuti ad esterni Exposed, qualora queste prestazioni siano relative alla gestione generale e non ai singoli progetti).

– Entrate superiori ai 500:

Dal totale si stornano prima le eventuali spese relative alla produzione del progetto da cui i soldi arrivano (inclusi i compensi agli esterni ad Exposed che stanno lavorando a un determinato progetto).

Da quello che rimane il 20-40 % va in fondo cassa di Exposed. (Dove per spese si intende anche il pagamento delle prestazioni di lavoro prestate da persone esterne ad Exposed per quel particolare progetto)

Il 60-80 % va ripartito fra i responsabili del progetto e lì ci sarà da fare un’altra commisurazione interna.

Io ci vedrei al massimo un “on the spot”. Non appena ci siamo tutti, ne riparliamo e secondo me è davvero tempo di “osare” e cercare nuovi progetti, in nuove direzioni. Per me è diventata un’esigenza.

Ma ovviamente dobbiamo confrontarci.

Ecco, mi permetto di “dissentire”: questo non è proprio un lavoro “documentario”. La fotografia documentaria non prende spunto da alcun fatto preciso e adotta un preciso punto di vista e alcune “regole”. È proprio questo che mi turba: questi reportage fatti male, poco interessanti, a cui si finge di dare “rigore” e un registro cromatico. Non basta.

Potreste togliermi dalla newsletter?

Potreste anche evitare di usare idee altrui per sviluppare progetti?

Grazie

Vorrei aggiungermi al coro dei miei colleghi perché il tuo email mi ha davvero stupito.

Io parto dal presupposto che se una persona si sente “attaccata” o sente attaccato il proprio lavoro, fa benissimo a comunicarlo e a “difenderlo”. Ma buona regola della comunicazione è addurre motivazioni e rendere esplicito l’oggetto della discussione se l’interlocutore non lo conosce.

Non capisco a cosa ti riferisci. Io non ti conosco, non ho mai sentito parlare di te e non so quello che fai. Passo la mia giornata a lavorare, e a guadagnarmi la possibilità di fare quello in cui credo / crediamo e che mi piace. Credo di poter affermare con convinzione di avere una certa credibilità e integrità nel lavoro.

E, non vorrei deluderti, ma non esistono soggetti nuovi, soprattutto in fotografia, ma solo nuovi punti di vista.

Perciò se hai qualcosa da dire, vuoi proporci un tuo lavoro, hai critiche o semplicemente vuoi esprimere un malumore, puoi passare a trovarci o scriverci. Ma ti prego di farlo, in maniera professionale, spiegando a cosa ti riferisci.

Vi scrivo a mente fredda.

Ieri ho avuto una reazione impulsiva e che non mi si addice.

Volevo scusarmi con voi per i modi e per i toni della mail che avete ricevuto.

Ad essere onesto non avete rubato nessuna idea, e so che non lo farete; vi ho seguito fin dall’inizio su facebook e letto le newsletter, ma purtroppo non sono mai riuscito a venire agli incontri.

Razionalmente credo sia uno sfogo derivato alla mia situazione lavorativa.

Mi trovo bloccato a livello professionale come fotografo per n motivi, e rapportarmi con clienti che trattano questo mestiere come fosse un gioco senza valori e etica mi porta ad avere un livello di stress e tensione che non dovrebbe esserci. Purtroppo ieri in uno di questi momenti ho scritto per istinto quelle frasi, che onestamente non ritengo vere.

Non c’è un vero riferimento, anche perché come si fa a pensare che qualcuno rubi delle idee su un tema e un’area osservata da un intero paese? Davvero, ritengo senza senso quella frase, e mi sento anche un po’ stupido.

Le mie scuse sono oneste e sincere, e non c’è nessun sarcasmo in quello che scrivo.

Ciao ragazzi riguardo la reazione secondo me bisogna spingere molto sulla questione che è aperta senza bloccarci troppo sugli schemi di appartenenza e di ruoli che oramai sono passati, io e sono convinto che non abbiamo nessuna necessità di scrivere il nome sopra agli altri nonostante sia un progetto che abbiamo creato, ma definire dei ruoli ad alcuni implicherebbe escludere altri. Quello che mi chiedo, senza polemica ma con riflessione, è come facciamo a liberarci da questi valori fittizi di inclusione ed esclusione? Ad esempio perché in questa mail c’e la persona x e non la persona y? Perché non proviamo ad andare oltre? Non abbiamo nulla a perdere e il valore forte è la collettività e il mettere in secondo piano il proprio io e la propria ambizione personale per qualcosa di più grosso, altrimenti saremmo come tutti gli altri, solo chiacchiere e distintivo… Guardate i wu ming, chi sa chi c’è dietro ai wu ming? Questa cmq è solo una riflessione che vorrebbe promuovere un dibattito.

Purtroppo (ma noi non l’abbiamo mai richiesto) non tutti partecipano a Exposed con una identificazione totale nel progetto, ma sono interessati semplicemente a inserire il loro progetto in un contesto tematico superiore o ancora, la vedono come una vetrina per il loro progetto. E noi non rigettiamo neanche questo atteggiamento in nome della sacralità del CONTENUTO, un’altra cosa che dovrebbe salvarci. E soprattutto non c’è, né è richiesta una identificazione nel nome come per wu ming, che infatti, altro che aperto, è un gruppo tanto chiuso da essere segreto.

Riguardo i ruoli troviamo una sintesi o qualcosa che non ce la si canti troppo da soli (spero capiate quello che intendo) redazione tecnica etc.etc.

Benissimo. Quello che secondo me è importante è che sicché non abbiamo nulla da perdere vorrei tentare di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto, soprattutto sulla questione identitaria.

Sicché sono lontano saltuariamente vi romperò il cazzo con questioni filosofiche, metafisiche e di genere (io voglio andare oltre anche a questo). Cercando di creare un dibattito, anche scontri, perché io penso sia la base di Exposed.

Non è che ci dobbiamo stare tutti simpatici o andare tutti in vacanza insieme, non siamo un gruppo di amici (non solo) ma un gruppo di gente che lavora su di un tema. È invece importante avere elementi che abbiano il coraggio di esporsi e di sbagliare.

Essendo una collettività lo scontro sarebbe fondamentale, perché dal dibattito acceso nascono le idee migliori (questo è un mio pensiero personale).

Sarà compito della redazione tecnica far si che le personalità più forti non sotterrino quelle più timide.

Secondo me non si può affidare a priori (nel senso che è molto difficile e quando ci abbiamo provato non abbiamo avuto successo) a una persona un determinato compito. Perché sarebbe come commissionare qualcosa, ma noi non abbiamo soldi per commissionare niente a nessuno.

Quindi le robe che uno decide di fare all’interno di Exposed è più facile che si stabiliscano nello svilupparsi del lavoro.

Il progetto nasce in un modo, si evolve in un altro. I prossimi hanno e avranno NATURA E SVILUPPO diversi. Anche perché gli obiettivi che noi abbiamo sono diversi. O vi siete dimenticati tutte le volte che ci chiedevano “CHE FATE” e noi rispondevamo: FACCIAMO COSI ORA MA NON SAPPIAMO DOVE ANDREMO.

Perciò, se iniziamo a mettere capofila, collaborazioni e supporti mi chiedo in quale categoria debba stare IL NOME DI OGNUNO DI NOI per un progetto IDEATO, CURATO, AMMINISTRATO da OGNUNO DI NOI. Chiaramente in maniera diversa, perché ognuno ha dato il suo in base a competenze, necessità, tempo – come abbiamo sempre detto.

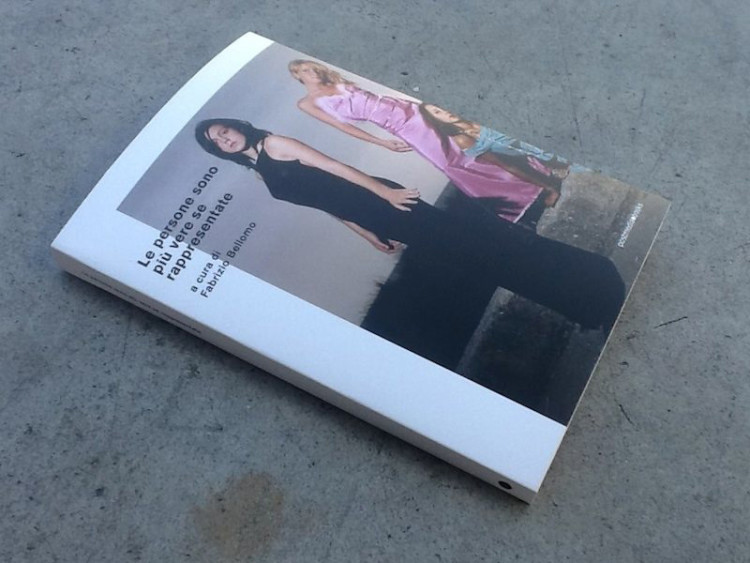

Io sono super d’accordo che vengano specificati dei nomi.

Mi pare stra-giusto che un progetto venga identificato come “a cura di” (poi si vede di volta in volta insomma). Per quanto mi riguarda io penso che il mio nome sia comunque presente, ed è scritto dentro la parola “Exposed” (che, in questo caso ha a che vedere con le due tre mail che ho mandato pure io, con l’aiuto nel selezionare i partecipanti, nell’allestimento della prima serata, eccetera, quindi non con cose specifiche e con sbattimenti propri e sul lungo periodo).

Quando leggerò “un progetto di Exposed” e magari non l’avrò seguito direttamente, sarò contenta, perché comunque sono sicura che la mia opinione a riguardo, degli spunti, dei suggerimenti saranno comunque ascoltati, perché faccio parte del collettivo (e viceversa quando parlerò di Exposed potrò dire “Stiamo facendo”).

Poi, secondo me le tre possibilità non sono state “date”, ma proposte ed accolte.

Dobbiamo preservare l’aspetto dell’auto-formazione e quindi che Exposed (non fraintendete quanto segue) debba essere anche un po’ un passatempo, un piacere (NO?), per me la ricerca lo è ancora. E quindi a fronte di questo, laddove non esistono i presupposti ma bisogna un attimo crearli. Va benissimo se ci prendiamo un attimo di tempo in più per capire come catalizzare la questione del cibo. O comunque per il momento non avere una scadenza in generale perché comunque non ce lo possiamo permettere…

Thanks for writing.

Unfortunately we can not provide for your residency in Milan.

The accommodation, both during the workshop and the production time, has to be sustained by the artists.

Il rischio grosso in cui dobbiamo evitare di cadere è il fatto (non so se voluto o no) che con questa azione cercano un poco anche di metterci uno contro l’altro. Sanno bene che ci siamo divisi compiti, responsabilità e quindi onori dei vari progetti. Noi non siamo gli ultimi arrivati e il nostro lavoro ha un valore effettivo.

Noi si cade in piedi e non abbiamo bisogno di niente e di nessuno.

Qua o si fa la rivoluzione o si muore, senza se e senza ma.

Io senza una retribuzione non mi sento più di lavorare.